江戸時代から続く商売魂で、

愛媛の伝統工芸「桜井漆器」を守る伊予桜井漆器会館

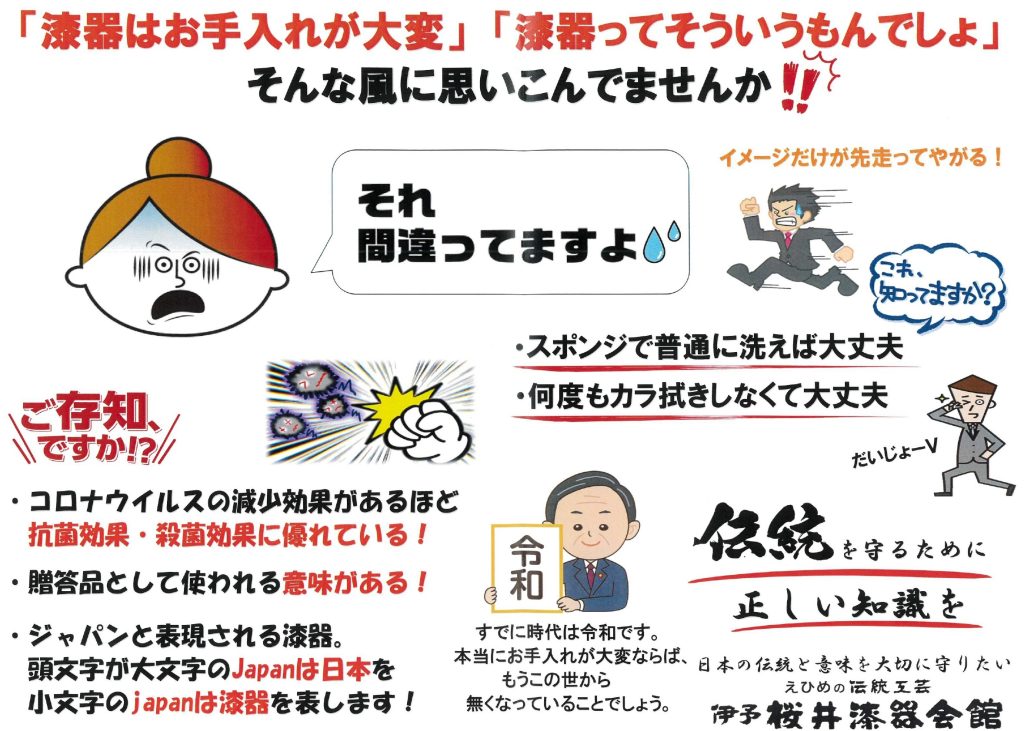

愛媛県今治市で桜井漆器の製造販売を手がける伊予桜井漆器会館。平成元年の創業以来、地域の伝統工芸を現代に伝え続けています。「お手入れが大変」「高価なもの」という漆器のイメージを払拭することが使命と語る鳥井氏。「三振でもバットは振る」をモットーに、足で稼ぐ飛び込み営業を続けながら、ビジネスマッチングを活用した新たな販路開拓にも積極的に取り組んでいます。漆器の正しい知識を広め、伝統を未来へつなぎたいという熱い想いについてお聞きしました。

伊予桜井漆器会館 代表取締役社長 鳥井 亮良 様

伝統工芸「桜井漆器」を実演販売やカフェで魅力発信

─事業の概要と創業の経緯について教えてください。

当社は愛媛の伝統工芸である桜井漆器の製造販売を専門にしています。この桜井漆器会館は、父である先代が平成元年にオープンしました。販売だけでなく製造工程もご覧いただき、併設するカフェでは実際に漆器を使ってお食事やドリンクを楽しんでいただけます。

桜井漆器は非常に珍しく、製造ではなく「販売」から始まりました。江戸時代後期、桜井の人々は大阪で紀州(和歌山)の漆器を仕入れ、船で中国地方や九州に売りに行っていました。やがて遠方から仕入れるのではなく桜井で製造するべく、他産地より職人を呼んできました。私の先祖も元々は和歌山で、代々漆器に携わってきたようです。

─贈答品として漆器が選ばれる理由について教えてください。

漆には接着剤の効能があることから「しっかりとくっついて離れない」という意味があり、結婚式や仕事関係など様々な場面で「末永くお付き合いできますように」という願いを込めた贈り物として選ばれています。

また、漆は時間が経つほど強くなる性質があるため、「ますます強くなる」という縁起の良い意味で周年記念品やお祝い事に使われます。お箸は「人と人との橋(箸)渡し」として親しまれています。

技術だけでなく、こうした意味も大切に継承していきたいと考えています。

─併設されているカフェはいつから始められたのですか?

会館のオープンと同時にスタートしました。漆器を実際に使っていただくことで、その良さを体感していただけます。

コーヒーカップから料理のお皿、カトラリー、お盆まで、すべて漆器でお出ししており、実際に、洗っては使い、洗っては使い、という部分も見ていただきたかった所です。

「お手入れが大変」は誤解!漆器の正しい知識を広めたい

─伝統工芸品を残していくのは大変だと思いますが、どのような課題がありますか?

一番の課題は「お手入れが大変」というイメージです。実際は中性洗剤で普通に洗うだけで、特別なお手入れは不要なんです。食器洗浄機は避けていただきますが、私たちも乾拭きなど一度もしたことがありません。軽くて抗菌性もあり、漆器は“使いにくい特別なもの”ではなく、“普通に使える暮らしの器”です。

本当にお手入れが大変なら、カフェで毎日使えませんし、もうこの世から無くなっていると思います。そういった意味でもカフェを通じて、漆器が普段使いできることを感じていただけたらと思っています。

─メディアでの発信などはされていますか?

取材していただいたことはありますが、ほとんどが歴史の話で終わってしまいます。扱い方や抗菌効果など現代的な話をしてほしいのですが、なかなかそこは取り上げてもらえず、漆器の知識がアップデートされないのが悩みです。

最近好きになった言葉で「努力は足し算、協力は掛け算」というのがあります。商売に当てはめると、努力は足し算というのは、自分たちが頑張ることでコツコツ積み重ねていくこと。協力は掛け算というのは、メディアに発信してもらったり、お客さんからの口コミ、地域の方からの宣伝といった外部の力のことです。自分たちの努力だけでは限界があり、こうした「協力」の力で大きく広がるはずなので、とにかく「知ってもらうこと」を第一に、そこを強化しています。

給食への漆器導入は失敗、それでも諦めない突撃営業魂

─鳥井様の経歴について教えてください。

大学は中国の福建省にあるアモイ大学です。日本の漆の採取量が減り、中国産の漆がメインになってきたため、中国語を学びに行きました。中国は多言語国家ということもあって、実際に漆の産地に行ってみたら地方の言語を話していて全くコミュニケーションを取ることができず、仕事に繋げるのは難しいなと感じました。行ってみないとわからないこともあるので、貴重な体験でしたね。

卒業後は大分県で香典返しの営業をしていました。先代が「仏か保険の営業ができればどんな営業でもできる」という考えで、そちらで営業を学ばせていただきました。「仏の営業」は大切な方を亡くされた方への営業ですから、きちんとした人間性と失礼のない姿勢が求められます。営業の基本を厳しく教わりました。

─現在の営業活動はどのように行っていますか?

私自身が率先して営業に行っています。飛び込みで企業、神社仏閣、学校、公民館、様々なところに行っています。仕事は社長が取るものだという考えのもと、まだ年齢的にも若いですし、言葉だけじゃなく背中で引っ張らないといけないという思いもあります。

これは失敗に終わったんですが、以前、どうしても実現したい企画があったんです。

他の漆器産地で、小学校給食に漆器を使っているのを知って「これは素晴らしい!」と感動して、市内の小学校に「寄付しますから給食で使ってください」と提案したんです。

しかし、教育委員会から「指定食器以外を使って食中毒が起きたら大変」と反対されました。「いやいや、漆器は抗菌効果に優れているんです。日常から地場産品に触れる、そして熱いものを入れても器が熱くならないのでしっかり持てる、そういう意味では食育にも良い、実際に他の地域で使ってる所もありますよ」と必死に説明したんですが、今度は「給食センターでは漆器のお手入れが大変だからできません」と。

やっぱり「お手入れの壁」があるんです。諦めきれず、子どもたち自身に洗ってもらうことを提案しました。例えば、漆器を使う日は家庭科室で食べて自分たちでお椀を洗えば、漆器の扱いが難しくないことを知ってもらえるじゃないですか。自分でお椀を洗うことで、家でのお手伝いにもつながるかもしれない。教育的にも意味があると力説したんですが、実現しませんでした。

固定概念の壁は本当に厚いですね。でも諦めるわけにはいかないんです。

「相手の心に響く文面を」ビジネスマッチングで面談確率を上げる丁寧なアプローチ

─Big Advanceも活用されていますが、導入のきっかけを教えてください。

金融機関の方にご紹介いただきました。登録されている企業は金融機関を通じて参加しているため、信頼性があり安心して活用できますね。なおかつ日本全国、極端なことを言えば自分で足を運ばなくても、当社と合いそうなところがあれば話を聞いていただけるチャンスがある。非常に時代に合った良いものだなと思いながら使っています。

─どのような基準で商談相手を選んでいるのでしょうか?御社は商談依頼から面談につながる確率が非常に高いので秘訣などあれば教えていただけますか?

インバウンドや伝統工芸、ギフトといったキーワードに注目しながら、相手企業の詳細をしっかり確認した上で申し込むようにしています。相手企業もこちらがどんな企業なのか調べて時間を割いてくださるわけですから、きちんと検討してからアプローチするように心がけています。

商談依頼の文面もよく練ります。相手の心に少しでも響けばいいなと思いながら、言葉を選んでいます。

─これまでどんな成果がありましたか?

海外の富裕層向けにネット販売をされている企業と取引が始まりました。まだ始めたばかりですが、新しい取り組みなので今後どうなるか楽しみですね。

「三振でもバットは振った」失敗を恐れない営業スタイル

─そうした積極的な営業姿勢の背景には、何か影響を受けた出会いや言葉があるのでしょうか?

元プロ野球監督の野村克也さんの「自分は正しい努力をしているか、毎日自分に問いかけよ」という言葉ですね。「努力は報われる」とよく言いますが、もしそうなら世の中勝者だらけになるはずです。でも勝負の世界は必ずどちらかが負ける。つまり努力の方法が大事なんです。

努力の量や質、努力の方法をしっかり考えながら、現在の仕事を頑張らないといけないなと常日頃考えています。

私は学生の頃野球をしていたのですが、同じ三振でも見逃し三振とバットを振った三振なら、バットを振って三振した方が良いと思っています。バットを振ればまぐれで当たるかもしれない。これを営業に当てはめると、行ってみないと、話してみないと何も起こらない。会ってみて話してみることで、ひょっとしたらヒットやホームランになるかもしれません。やっぱりまずはバットを振らないといけないんです。

先ほどの給食の件も結果的には三振でしたが、バットは振りました。何もしなければ絶対に何も生まれませんからね。

江戸時代の商売魂を現代に、形を変えても守り抜く桜井漆器

─今後はどのような分野や企業にアプローチしていきたいとお考えですか?

漆器は時間が経つほど強くなる性質があります。「ますます強くなる」というのは、人間でも会社にとってもいいことで、「ますます強くなる」という意味においてスポーツの世界との関わりも模索しています。野球経験もあるので、そうした分野でも漆器の意味を活かせればと思っています。

─最後に、これからの展望について教えてください。

何よりもまず「漆器は扱いが難しい」というイメージを払拭することです。これができなければ伝統を未来へつなぐことは困難ですから、営業活動を通じて正しい知識の普及に努めています。

職人の高齢化という課題に対しては、他産地との連携も視野に入れています。桜井漆器の歴史の話をしましたが、昔のように他産地の物のみを販売するのも一つの手ですね。現在も輪島塗を取り扱っており、能登半島地震の被災地支援として「頑張ろう、輪島」コーナーを設けています。

また、当社の課題である宣伝戦略ですが、愛媛にとどまらず全国、さらには海外の方にSNSなどで桜井漆器の良さを発信してもらうことも重要だと考えています。江戸時代に桜井の商人が瀬戸内海を舞台に活躍したように、外の世界の人たちとつながることが伝統を守り発展させる鍵だと思っています。

<会社情報>

| 伊予桜井漆器会館 | |

|---|---|

| 所在地 | 愛媛県今治市長沢甲340-1 |

| 設立 | 1989年 |

| URL | |

| ※情報と肩書は取材当時のもの ※一部画像は伊予桜井漆器会館様提供 |

|