木材加工専門の河合経木

サウナ×廃材活用マッチングで新市場開拓

戦後間もない1956年から木材の薄切り加工「経木(きょうぎ)」の技術を手がけ、70年近い歴史を持つ岐阜県の有限会社河合経木。おせち料理の容器から、現在では全国の幼稚園向け教育玩具まで幅広く手がけ、全国から注文が寄せられています。Big Advanceを活用してサウナ会社との廃材活用マッチングを実現するなど、変化に柔軟に向き合い挑戦し続ける河合代表に、その事業の変遷と「求められたことに応える」経営哲学について伺いました。

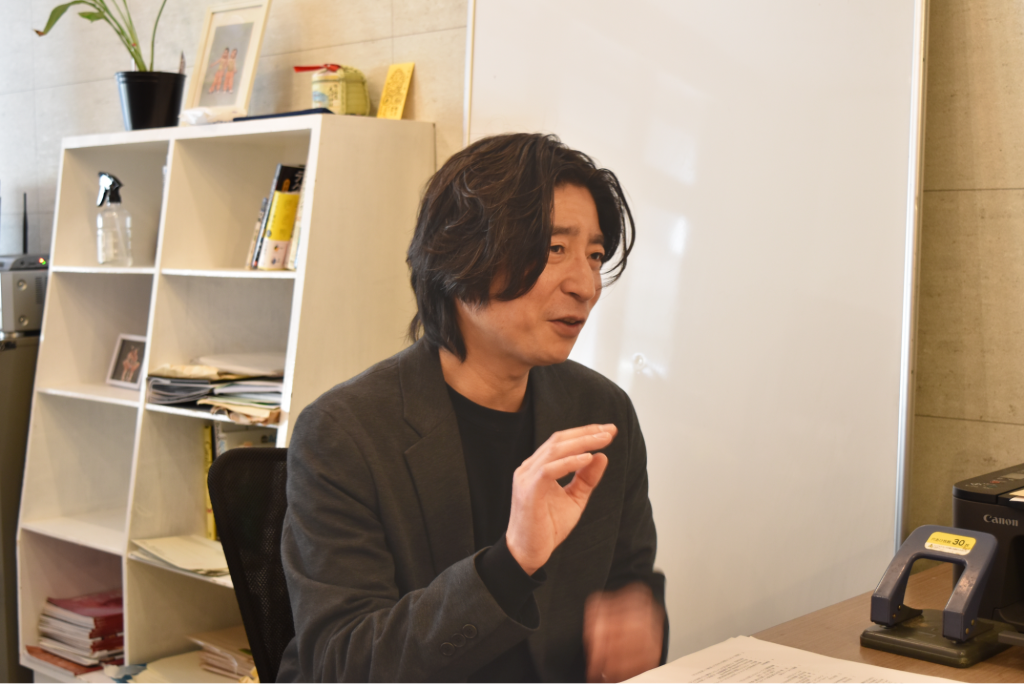

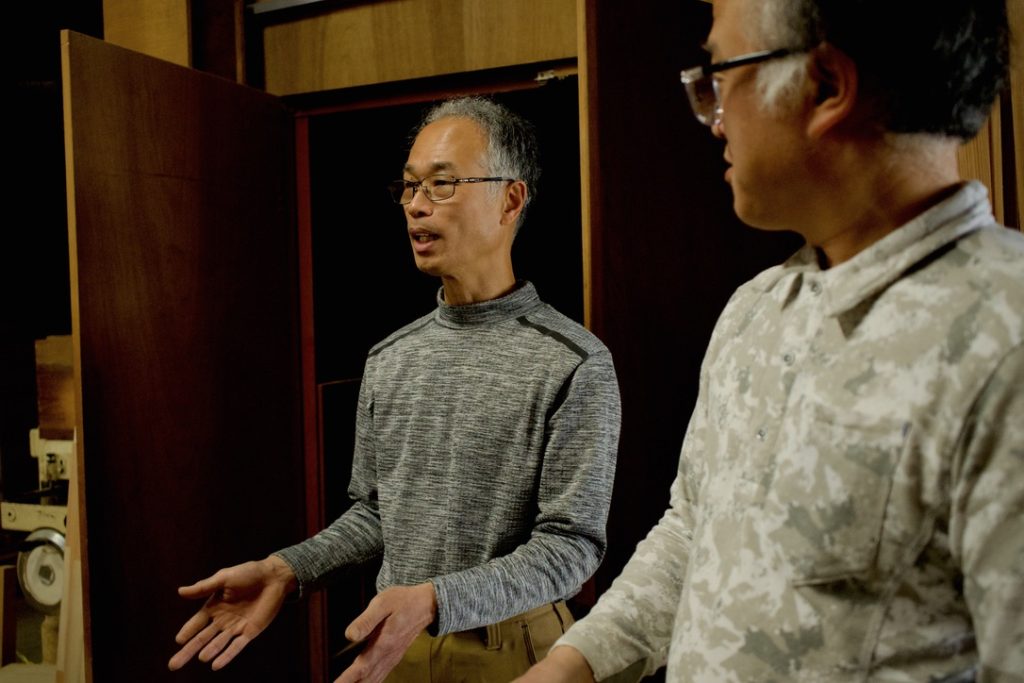

有限会社河合経木 代表取締役 河合 満 様

戦後創業から70年、木材薄切り技術の専門企業

─御社の事業内容と創業からの歴史について教えてください。

当社は木材の薄切り加工、いわゆる「経木(きょうぎ)」を専門とする会社です。創業は戦後間もない時期で、父が学校を出てすぐに兄弟2人でこの場所で始めました。その後、高度成長とともに事業を拡張し、昭和53年に独立しました。私が20歳になるのを待って社長に就任し、1990年に法人化しました。

最初は折り箱の材料を作る仕事をしていました。折り箱というのは、分かりやすく言うと横浜のシウマイ弁当のような容器ですね。主に名古屋の折り箱組合の各業者様に材料を卸していたのですが、時代とともに廃業される会社が増え、当社が直接製造するようになりました。

その後、ホームページを開設したことで全国から問い合わせが来るようになり、取引先が全国に広がっていきました。基本的には人づての紹介だったり、仕入れ先のお客様がお得意様になったりすることが多いのですが、ホームページからのお問い合わせでは「最後の砦」のような状態で当社に辿り着いているようですね。

特に「経木」という単語をネットで検索すると、当社の屋号が高確率でヒットするため、「経木」を探した方からのお問い合わせは、ほぼ100%に近い成約率となっています。

最盛期から価格競争へ 生き残りをかけた国内材料シフト

─事業の転換点について教えてください。

大きな転換点はおせち料理の容器製造でした。2000年問題の時におせち需要が増加し、名古屋の松坂屋様と大丸様が合併した時期が当社のピークでしたね。その後はお客様がさらに大規模になり、当社だけでは対応できなくなって他の業者が参入、競争激化で価格破壊が起きました。

当初は輸入材で対応していたのですが、インドネシアや中国から直接仕入れに行ける大手と違い、当社のような小さな会社は中間業者を通すため供給が間に合わなくなったんです。それで15年ほど前から国内材料にシフトしました。

現在の主力は杉を使った薄い板です。スライスした木材を切って加工まで行う業者は非常に少なく、全国から注文をいただいています。杉は加工しづらいこともあり、他では対応していない細かい注文も当社では請け負っています。

─教育用玩具の一部製造もされているそうですね。

はい、織り物体験用の枠を製造しています。子供たちが糸を通して織り物の柄を作る教育用玩具で、全国の幼稚園から注文をいただいています。金属だと重くて危険ですが、木製なら軽くて安全です。ただし、幼稚園児が扱うものなので、トゲやささくれには細心の注意を払っています。全て手作業で丁寧に仕上げており、安全性を最優先に製造しています。

廃材活用のアイデアからサウナ会社とマッチング

─Big Advanceを活用されたサウナの会社とのマッチング事例について教えてください。

これは廃材処理に困っていた時の話です。木材の加工時に大量の廃材が出るのですが、その処分に大変困っていました。ちょうどその頃Big Advanceを導入していたので、「サウナといえば木材を燃料として使うのではないか」と思い、検索して声をかけたのがきっかけです。

経費削減と廃材処理ができればということで一度マッチングし、軽トラック一杯分のサンプルを直接持参して使ってもらいました。処理の手間やコストの問題で継続には至りませんでしたが、新たな可能性を探る良い機会でした。

─他にもBig Advanceでのマッチング事例はありますか?

はい、ほかにも2件ほどマッチングしました。1件目はキャンプ関係の通販サイトを運営している会社との契約でしたが、こちらの出荷体制が整わず結果的にうまくいきませんでした。

もう1件は運送会社からのアプローチです。当社はそれなりの出荷量があり、これまで大手運送会社を利用していましたが、自由が利かない部分がありました。この運送会社様はお願いした日に集荷してくれるため出荷の労力軽減になり、現在も契約継続しています。

断らない姿勢が生んだ技術力と経営の原点

─河合様が経営で大切にしていることは何ですか?

求められたことに対してどこまで対応できるか、どこまで期待に応えられるかということを大切にしています。頼まれたことに対して「できません」をできるだけ言わないよう対応してきました。そのために機械をわざわざ作って赤字になったこともありますが、決して無駄ではありませんでした。

そこで得たノウハウは、製品ではなく製品を作るための型を作る技術や、道具を作るための技術として、形を変えて役に立っています。

─これまでに印象に残った出会いはありますか?

展示会での出会いが多いですね。自分が困った時にそういった場所を訪ねて、紹介してもらったりして付き合いが始まります。最初は私たちが先方から仕入れるものだと思っていても、いつの間にか相手にも困っている事があって、それをご相談いただいたきっかけでお得意様に変わることがあります。お互いにお得意様であり仕入れ先でもあるという関係に発展するケースが非常に多いです。

技術面では、NHKの「プロジェクトX」が大きな影響を与えました。成功している会社はみんな、機械を自作していることを知り「みんなそういう苦労をしているんだ」と感じて、当社も同じ道を選択しました。

また、商業高校を選んだ私と工業高校を選んだ弟(寛明氏)のコンビネーションも良かったと思います。私は中学まで勉強が嫌いでしたが、「高校を出たらここで働く」と決めていたので、商業科目・工業科目では絶対に負けないという気持ちで必死に勉強しました。その知識が今、機械の設計や製作に活かされています。

災害時代に備えた純国産化への取り組み

─今後の展望について教えてください。

直近ではキャンプブームに合わせて、桜などの樹種を変えた製品展開を考えています。また、長期的には国際情勢の不安定化に備えて、純国産化の体制をより強化したいと考えています。

私の祖母から聞いた話ですが、戦時中に町の人はお金があっても食べていけなかったが、うちは農業があったおかげで食いつなげたというエピソードがあります。いざという時でも、物流は必要で、物を運ぶには必ず容器が必要です。その容器を木で作って、どんな要望にも対応できる体制を整えていこうと思っています。

外国から材料を仕入れることが困難になった時でも、国内の木材で対応できるよう、できるだけ多くの業者を使わず自分たちで全て作れるようにしたいですね。製材所はまだ各地にありますので、協力してもらいながら、何が起きても応えられる体制を目指しています。

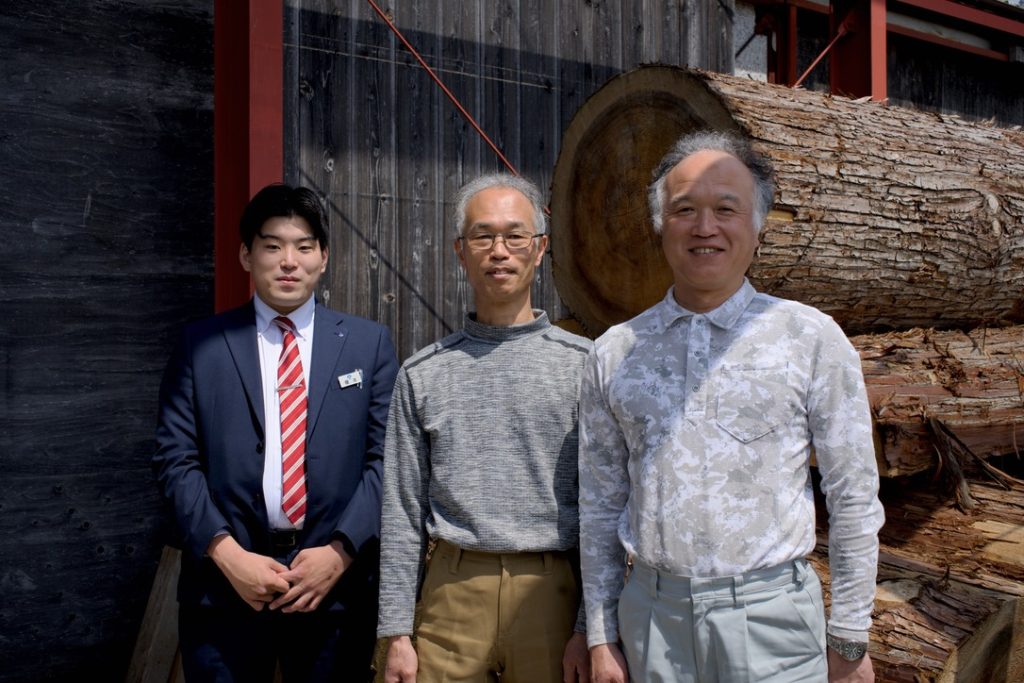

(左:岐阜信用金庫・榎本氏、中央:河合満氏、右:河合寛明氏)

<会社情報>

| 有限会社河合経木 | |

|---|---|

| 所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑2丁目203番地 |

| 設立 | 1956年(創業) |

| URL | |

| ※情報と肩書は取材当時のもの | |