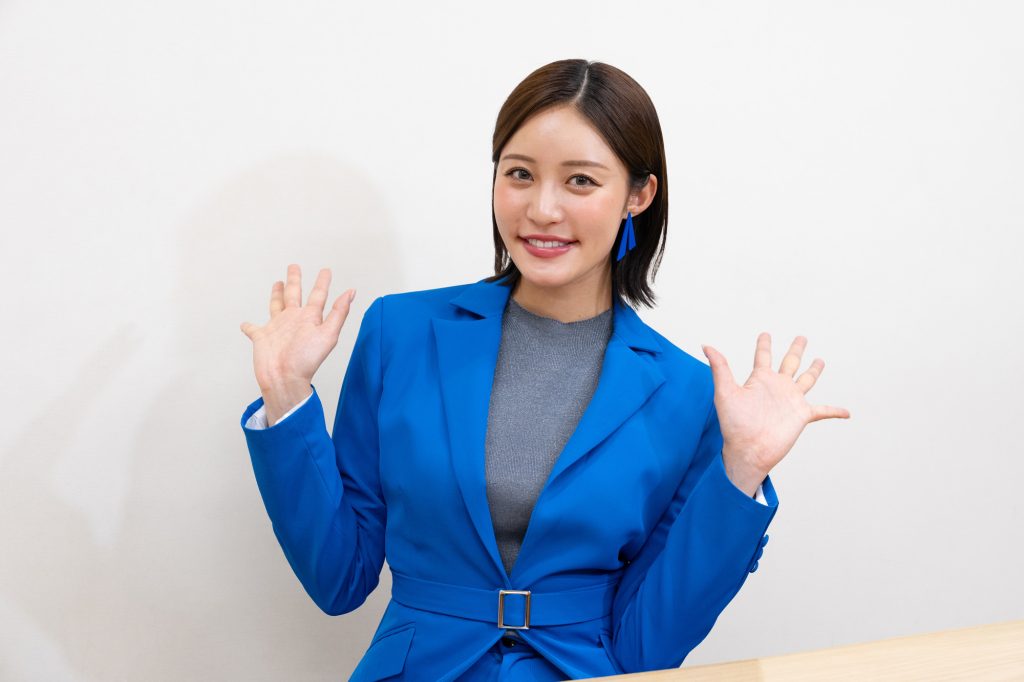

王林が語る「つながり」の力 ─ 青森への想いと挑戦する勇気【Big Advance CM放映特別インタビュー】

「会社は繋がって、ビッグになる!」

Big AdvanceのCMに出演していただいたタレント・王林さんにインタビュー。「つながり」の意味を、青森での体験や自身の挑戦エピソードを交えて語ってくれました。

「一人じゃない、その扉を開けてみて!」新しい挑戦に一歩を踏みだす背中を押してくれる、王林さんからのメッセージをお届けします。

「新しい私を切り開いてくれた」Big AdvanceのCM撮影

―今日のBig AdvanceのCM撮影はいかがでしたか?

今回のBig AdvanceのCM撮影では、私自身がすごく大きくなるという設定で撮影させていただきました。映画の世界のようなセットの中での撮影で、本当に楽しく取り組むことができました。

普段のCMでは「王林らしく」という役柄が多いのですが、今回は少しかしこまったビジネスライクな役でした。普段の私とはギャップがあって、新しい私を切り開いてくれた感じがしてとても嬉しかったです。こういった役はあまり演じる機会がないので、新鮮でした。

会社は繋がって、ビッグになる!Big Advance 中小企業を育てるビジネスマッチング

謙虚さが魅力を隠してしまうー王林が感じる地域の可能性

―地域の中小企業には素晴らしい技術や魅力がたくさんあるのに、それがうまく伝わらず埋もれてしまうことが課題のひとつです。そんな企業を支援するためにBig Advanceはテクノロジーを使ったサービスを全国へ届けていますが、王林さんが青森でも課題に感じられることはありますか?

青森県の人たちって、自分たちが持っているものが当たり前すぎて、実は素晴らしいものだということに気づいてないんです。田舎や地方あるあるだと思うんですけど「すごいんだよ」って言っても「そんなことないよ、うちなんて」って、謙虚な人が多いんですよね。だから「わたしたちはこんな魅力があってすごいんです」って発信するのは難しいんだと思います。

私の家のテーブルやお箸は全部、青森の伝統工芸品の津軽塗でした。もともと私のおじいちゃんが職人だったんですけど、その仕事を辞めました。津軽塗が売れなくなってきているのと、修理のお仕事しかなくなってしまって、お金が稼げなくなっているという理由です。

地域では、伝統を守ろうとしすぎて新しいことに挑戦できなかったり、外からの意見を聞く機会がそもそもないんですね。そのコミュニティの中だけで閉じてしまっているので、「今こういうことが求められている」っていうのをみんな知らなかったりするんです。

津軽塗もりんごも、青森が持っている素晴らしいものだからもっと誇りを持ってほしいなと思ったし、みんなが発信していける環境づくりが大事だと思っています。

地域の未来は「つながって、発信して、盛り上がる」

―伝統や文化といった「地域の良いところ」をこれからも残していくには、どうしたらいいと思いますか?まずは今の若い世代に興味を持ってもらうことが大事なんだと思いますが…

例えば「ねぶた祭り」は結構みんな知ってくれてるじゃないですか。どこに行っても「青森といえばねぶた祭りだよね」って言ってくれるんですけど、ねぶた祭りって、ねぶた・ねぷた・たちねぷた(立佞武多祭り)の3種類あるんですね。そのことはみんな知らないんですよ。でも、それを当たり前に知っているだろう、と私を含め青森の人は勝手に思っています。実は自分が思っている以上に、他の人には知ってもらえていないものがたくさんあるんだと思います。

私の世代は、後継者として親がやっている仕事を継ぐか継がないか、という問題があるんですね。自分たちが持っている「すごいもの」に自信を持てたら、若い世代の人たちも伝統的なものや当たり前に根付いた文化に積極的に関わろう、前向きに取り組もう、と思えると思うんですよね。

今は誰もがSNSを使えるので、悩んだ時に仲間をつくりやすい時代だと思います。同じような想いを抱えている人が遠くにいてもSNSで見つけられる。全く違う環境や職業の人たちとつながることで「それはすごく素敵だよ」「もっとこうしたらいい」って気づかせてくれる。これまでの小さなコミュニティの中ではわからなかった“ハッピーな良いところ”が見つかったり、広がりやすかったりすると思います。

だからもっと発信して、知ってもらって、みんなでつながって。盛り上がっていけたらいいなって思います。

王林を「特別」にしてくれた、さんまさんとの出会い

―ウェブメディア「コネクト」は、出会いやつながりをテーマにしています。王林さんのこれまでの人生で転機になった出会いのエピソードを教えていただけますか?

私がこうやって全国で知ってもらえるようになったのは、明石家さんまさんとの出会いがすごく大きかったです。

私は青森で小学生の頃から活動していたんですが、青森ではこの訛りもみんな同じだし、「王林」という名前もリンゴの品種名だよねって、みんなが知っていたので特別なことだとは思っていませんでした。

東京のお仕事で初めてさんまさんとご一緒した時に、さんまさんがすごくそこを突っ込んでくださったんです。この訛りが片言の日本語に聞こえるとか、「王林」という名前が中国の方の名前みたいだと言って「中国の人なの?」といった感じで、たくさん質問してくださいました。

そのやりとりがあったおかげで、「青森の王林」として今は全国のみんなに名前を覚えてもらえるようになったと思っています。私にとってさんまさんとの出会いは、人生ですごく大きな出会いでした。

「怖かった東京」が教えてくれた青森の魅力

―これまでに王林さんの考え方を変えた出来事はありますか?

東京という街を知ったことが大きな出来事ですね。東京を知らなかったら、ここまで青森のことを好きになっていなかったと思います。

最初は東京って都会で怖いと思ってて、来るのも怖いし、東京の人とお話しするのも怖いって思ってたんです。でも東京で色んな人たちから刺激をもらって、「青森でもこういうことができたらいいのに」というアイディアが沸くようになりました。青森にいたら意識しなかったかもしれない良いところにも改めて気付いたり、青森に対しての見方が変わりました。

青森の魅力をもっと発信していきたいという今の活動につながったのは、東京を知ったからというのも大きなきっかけですね。

「青森のためになっているかどうか」がすべての原動力

―「新しいことを始める」のは、人によっては億劫に感じることもあると思うのですが、王林さんが新しいことに踏み出す時のモチベーションになってることは何かありますか?

私のすべての頑張る理由は「青森のためになっているかどうか」です。芸能活動も「王林」という名前で、こうやってありのままの訛りで出ることで「訛ってることに自信が持てた」とか「(りんごの)王林を食べてみよう」ってみんなが言ってくれるのがすごく嬉しい。

そこがぶれないようにしたら、私はいつも頑張れる。「何のためにそれをやりたいのか」をずっと忘れずに明確であることが大事だと思います。家族のためとか、好きな人とか、自分のためでも何でもいいので、「何のためなのか?」というところがぶれずにあれば、モチベーションを高く持って頑張れるんじゃないかなと思います。

東北最古のサウナ機械を救え!王林の挑戦が生んだ新しい輪

―最近、王林さんが新しく挑戦されたことは何かありますか?

青森に動かなくなった東北最古のサウナの機械があって、それを最近買いました。私はサウナに入るのは好きですが、サウナの作り方はわかりません。でも、せっかく青森に残っていたこの貴重な機械を、直るかどうか分からないけれど、私が買わなかったら処分されちゃう、この世からなくなっちゃうっていうのを聞いて。うまくいくかどうか分からなかったんですが、世の中にサウナ好きっていっぱいいるから、一人立ち上がったら誰かが助けてくれるんじゃないかなと思って買ったんです。

結局、サウナ好きの方が色々なところにつなげてくれて、その機械を直せるんじゃないかというところに持っていってくれたりしています。機械を買ったことでサウナ好きの人たちが集まって、「王林ちゃん、ありがとう」って感謝してくれて、これまで一人で楽しんでいたサウナに新しい輪ができました。

まだその機械は直ったわけではなくて少し時間がかかると思いますが、この嬉しい出会いがあっただけでも新しい挑戦をして良かったなと思います。

「一人じゃない」一歩踏み出せば、つながれる

―変化や挑戦することに不安を感じている方に、王林さんからアドバイスがあれば教えてください。

私は今年(2025年)27歳になりました。子供の頃からなんでも挑戦したい、やってみたいというタイプだったんですが、25歳を過ぎたぐらいから少しずつその気持ちが減ってきているのを感じました。安定とか守りみたいなものに居心地の良さを感じるようになったんですね。

例えば、死ぬまでに絶対一度はバンジージャンプをやりたい、というのが小さい時からの変わらない夢なんですけど、25歳頃から「もしそのバンジージャンプのロープが切れて事故に遭ったりしたらどうしよう」とか色んなことを考えるようになって「じゃあやらなくていいか」と思うようになりました。

そうやって過ごしていたら「最近挑戦していないな」って気づいたんです。「このまま私は人生やり切れずに終わるかも」と思って27歳の誕生日を機に、挑戦する気持ちを忘れちゃいけない、と改めて自分で思うようにしたんです。

そうしたら本当に毎日が楽しくて。やっぱり挑戦するのは不安な気持ちもあると思うけど、一歩踏み出せれば、新しい世界が広がってるって思います。その一歩はちょっと重いかもしれないけど、その先にたくさんの人たちが待ってくれてるし、今はみんなでつながって頑張れる時代なので一人じゃないんです。

変化や挑戦を不安に思う人に「一人じゃない、その扉を開けてみて!」って、伝えたいなと思います。

※情報・肩書きは取材当時のもの